|

Zeichen

und Realität Wie real ist die Linie? Da

der optische Abbildungsvorgang kaum weniger komplex ist als seine

Produkte, die gesehene Umwelt, soll versucht werden, die räumlichen

und funktionellen Bedingungen dieser Art Semiose darzustellen. Dabei

wird nicht auf die neuronale Verrechnung der optischen Wahrnehmung

eingegangen, es soll hier nur der Weg des Lichts vom Objekt bis

zur Ebene der Netzhaut betrachtet werden: "Vom Raum zur Fläche"

Teil 1. 1.

Vom Raum zur Fläche

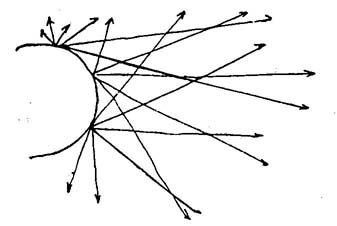

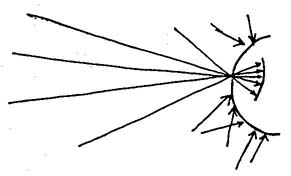

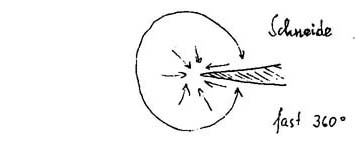

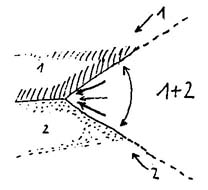

Wie sollen wir uns das "Senderobjekt" vorstellen? Die makroskopische Körperlichkeit bedingt eine Oberfläche, damit auch Auseinandersetzung mit Licht, es ergeben sich optische Oberflächen-eigenschaften. Sei es, dass Licht emittiert oder reflektiert wird, es verlässt das Objekt geradlinig und gerichtet (Gerichtetheit heißt in diesem Falle: vom Objekt weg). Das Licht ist nach Kontakt mit der Objektoberfläche geordnet, was Gerichtetheit, Intensität (manche Flächenanteile reflektieren oder strahlen mehr als andere) und Wellenlänge (Farbe) betrifft. Noch nicht geordnet sind die Richtungen zueinander, da jeder Teil der Objektoberfläche unzählbare Lichteinheiten in alle möglichen Richtungen (möglich = nach außen) abstrahlt:

Daraus ergibt sich, dass das Objekt nur von außen (aus Distanz!) sichtbar ist und dass jeder beliebige Raumpunkt außerhalb des Objekts nur einen Teil der Objektoberfläche sehen könnte, den jeweiligen "Aspekt" des Objekts:

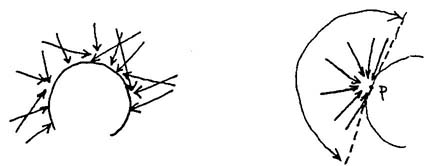

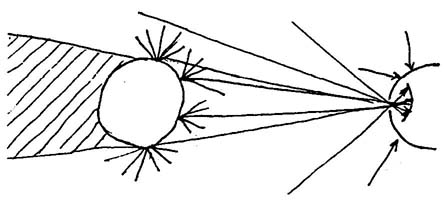

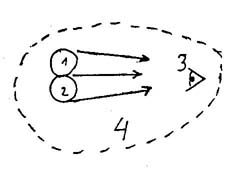

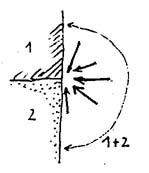

Wie kann man sich das "Empfängerobjekt" vorstellen? Die makroskopische Körperlichkeit bedingt eine Oberfläche, auf die von allen Seiten Licht auftrifft (Abb. 4 a). Nicht nur das, jeder Einzel-punkt der Oberfläche wird von allen Seiten mit Lichteinheiten beschossen (Abb. 4 b). Umgekehrt wären für das Empfängerobjekt alle Raumrichtungen "sichtbar", für einen einzelnen Punkt auf seiner Oberfläche aber, grob gesagt nur eine Hälfte. Die andere Hälfte schluckt das Objekt, der Punkt "sieht vom Objekt weg". Das "Gesichtsfeld" eines Punktes in einer Fläche ist also eine Art Halbkugel, er ist gleichsam nur nach einer Seite offen:

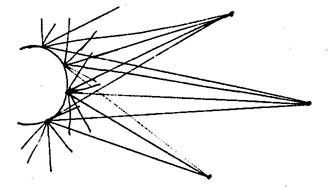

Ein Punkt kann aber nicht gleichzeitig alle eintreffenden Lichteinheiten speichern oder gar verarbeiten, er ist nur Auftreffpunkt. Wie wird also aus dem Objekt ein Empfänger, ein Auge? Wenn der Punkt an der Oberfläche alle Raumrichtungen, die ihm offen stehen, und jede für sich verarbeiten könnte, ergäbe die Summe dieser Strahlen, flächig nebeneinander geordnet, ein Muster, das Gesichtsfeld wäre abgebildet:

Dies

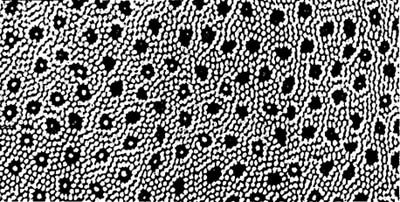

wäre das Prinzip des Komplexauges etwa von Insekten. Die Strahlen

werden dabei schon vor dem eigentlichen Schnittpunkt absorbiert,

er dient nur als Fluchtpunkt für die Augenkonstruktion: Die

durch Röhren selektierten einzelnen Raumrichtungen werden durch

"Apposition" d. h. mosaikartig zum Gesichtsfeld geordnet.

Bei besonderen, seitlich abstehenden Augentypen kann so schon das

Einzelauge ein fast kugelförmiges Gesichtsfeld synchron abbilden. Man beachte: Das Strahlenbündel, das auf diese Lochblende zu konvergiert, ist die Summe aller Strahlen, die aus beliebiger Entfernung, aber in direkter Linie auf dieses Loch zu abgesendet wurden - ohne Ziel abgesendet, aber zufällig auf dieses Loch gerichtet ankommend. Der Brennpunkt trifft also die Auswahl unter den umherschwirrenden Strahlen und lässt sie wieder in benachbarte, jetzt divergente Raumrichtungen aufteilen:

Endstation ist eine Unzahl von flächig angeordneten Rezeptoren, die sie als Abbildmuster absorbiert - der Einzelrezeptor kann nur "Licht" oder "Nichtlicht" melden:

Dieser Bautyp des Auges (mit Blendenoptik) kann ohne Lichtbrechung (Linsen!) nicht mehr als ca. 180° Gesichtsfeld abbilden. Manche Tiere haben durch zwei genau seitwärts gerichtete Augen ein horizontumfassendes Gesichtsfeld. Anders ist es beim Menschen, seine scheinwerferartig frontal gestellten Augen ergeben den großen binokulären Sehbereich, gut für "suchende" Organismen, die sich in komplexer Umwelt (fast nur) vorwärts bewegen. Wie sieht nun die Abbildungssituation abgebildet aus? Der Standpunkt des Auges selektiert die Oberflächenanteile des sichtbaren Objekts, die ihr Licht geradlinig auf dieses zusenden, die zugewandte Seite, die Vorderseite, den Aspekt des Objekts: Der Aspekt des Objekts wird Teil des Gesichtsfeldes des Auges. Die Nachbarschaft des Objekts wird Hintergrund genannt, die Hinterseite und der Hinterraum des Objekts sind im Blickschatten:

Stellt man sich nun die unendlichen Möglichkeiten für Raumpunkte außerhalb eines Objekts vor, ahnt man welch unermesslicher Informationsüberschuss im lichtdurchfluteten Raum vorliegt. Es ist ein unvorstellbar dichter "Kausalfilz" - durch jeden Punkt jagt eben zu jedem Zeitpunkt aus allen Raumrichtungen Licht, jedes ein Objektteilchen anzeigend, sei es nun Zentimeter oder Lichtjahre in dieser Raumrichtung entfernt. Die

Tatsache, dass in genau derselben Raumrichtung zu genau diesem Zeitpunkt

nicht ein ferneres oder näheres Objekt Licht aussenden kann,

begründet die Vergänglichkeit, Einzigartigkeit und Richtigkeit

der jeweils aktuellen und direkten optischen Abbildung. Zwischen kontrastreichen Gesichtsfeldanteilen können nun lineare Begrenzungen auftreten, und zwar auf verschiedene Weise:

Bei

der Beschreibung der Abbildungssituationen, die zu den verschiedenen

Erscheinungsformen der Linien führen, müssen wir von den

Körpern ausgehen, obwohl diese nur als Aspekte für das

Auge erscheinen. "Fläche" soll also gleichbedeutend

sein mit "Oberfläche eines Objekts". 2.1 Die virtuelle Kante, die Kontur: Die

Flächigkeit der Netzhaut entzieht der mindestens dreidimensional

erlebten Umwelt eine Dimension und macht die körperlichen Objekte

zu flächig gesehenen Aspekten: Die in sich geschlossene, unbegrenzte

Oberfläche einer Kugel z. B. wird als kreisförmige Fläche

abgebildet, ihr Aspekt ist also begrenzt ("Umriss"). An

diesem Dimensionsverlust ändert auch die binokuläre Betrachtungsweise

nichts Grundsätzliches: Körper werden zu (Ober-) Flächen

reduziert, ihre Oberflächen erhalten begrenzende Konturen. Die

Kontur, die uns linear erscheint, durch Helligkeits- oder Farbkontrast

hervorgerufen, ist also weder an dem Objekt noch an seinem Nachbarobjekt

oder im Hintergrund, sie ist auch nicht zwischen Objekten, die Kontur

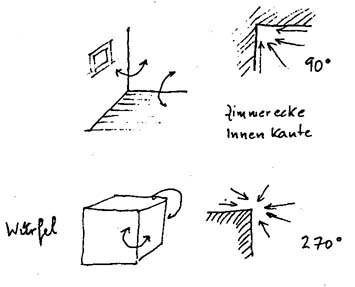

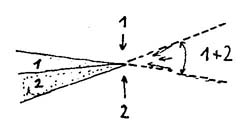

ist ein Sehartefakt. 2.2 Die (echte) Kante: Gibt es nicht trotzdem materielle Kanten, unabhängig von Projektionseffekten? Unser Tastsinn kann doch an einer Möbelkante eine gerade Linie "begreifen", diese Art Kante existiert also auch außerhalb der Optik, ohne Augen. Man müsste sie im Unterschied zur Kontur "echte Kante" nennen, eine besondere Art Kontur: Sie behält ihre Lage am Objekt auch beim Blick von verschiedenen Richtungen, also auch bei Bewegung des Auges oder des Objekts. Da (echte) Kanten durch Flächenanteile hervorgerufen werden, die einander "schneiden", sich gegenseitig begrenzen, gibt es je nach Schnittwinkel verschiedene Arten von Kanten:

Aber

auch bei diesen echten Kanten hat die lineare Struktur keine eigene

Wirklichkeit, sie biete sich dem Tastsinn oder dem Auge als Form,

als Begrenzung des Objekts dar, sie ist aber materiell nicht von

ihren Flächennachbarn am Objekt verschieden. Im jeweiligen

Blickfeld bleibt die echte Kante in Bezug auf das Objekt an derselben

Stelle, d. h. sie wandert nicht die Oberfläche entlang wie

bei einer Kugel. Ihr Hintergrund allerdings wechselt bei jeder Relativbewegung

zwischen Auge und Objekt, da er normalerweise nicht am Objekt fixiert

ist, sondern durch den transparenten Blickraum getrennt wird (Distanz!).

Für das Auge tritt der jeweils an Raumrichtung nächste

Objektaspekt in Nachbarschaft zum Objekt, egal wie weit er von ihm

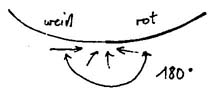

selbst entfernt ist. 2.3. Die Grenzlinie: Nehmen wir eine Litfasssäule mit Plakaten: Wir sehen die Kontur des ganzen Objekts wandern, wenn wir uns relativ dazu bewegen, aber innerhalb des jeweiligen Aspekts (der "Vorderseite") bleiben die Kontrastränder der Farbflächen konstant, sie sind ähnlich fixiert wie Kanten. Zum Unterschied zu echten Kanten ist ihr Blickfeld aber immer 180°:

Die

kantenbildenden Flächen schließen also keinen Schnittwinkel

ein, sie sind aber materiell verschieden. Sie projizieren sich nicht

nur nebeneinander, sie begrenzen einander wirklich, "sind einander

wechselseitig Kontur".

Erst

mit diesem Komplexitätsgrad der räumlichen Verhältnisse

lässt sich die Linienproblematik darstellen, denn jeder Hintergrund

muss andere Eigenschaften haben als das Distanzmedium. Ein Beispiel:

Das Himmelsblau "hinter" dem fliegenden Vogel lässt

das Licht anders erscheinen als der (gleichartige) Luftraum davor.

2.4. Der Strich: Zurück zur Litfasssäule. Die benachbarten Farbflecken auf Papier dort sind auch dreidimensionale Körper, aber so niedrig, dass sie nicht alleine bestehen könnten. Durch den Trägerkörper verlieren sie noch dazu die eine Hälfte ihrer Sichtbarkeit, die sichtbare "Welt des Gedruckten und Gemalten" entspricht also einem halbkugelförmigen Blickfeld, das im Gesichtsfeld des Auges gelegen sein muss. Wenn der Farbfleck noch dazu extrem lang und extrem schmal wird, nennen wir ihn Strich. Dieser wichtigste lineare Zeichenträger ist ausschließlich von Menschen geschaffen, er kann nicht von selbst entstehen. Im Querschnitt und nach einiger Vergrößerung können wir drei Typen unterscheiden (vereinfachte Darstellung):

Die

ungewöhnlichen Abmessungen eines Striches hindern uns, ihn

als Körper mit eigener Raumverdrängung zu betrachten: |

||||||||||||||||